|

|

徐善循藝術是一場向內的修行,也是一次東西方藝術邊界的從容跨越

徐善循的藝術是一場向內的修行,也是一次對東西方藝術邊界的從容跨越。他手持手機,屏幕上是與創作看似無關的圖像——這并非臨摹,而是他獨創的“參話頭”:以一念為線索,讓思緒與畫筆如風箏般自由翻飛,卻始終不斷線。在他的畫布上,具象與抽象模糊了界限,恰似“惚兮恍兮,其中有象”。 他以二十載書法修行補足筆墨根基,從現代主義與傳統文化兩條路徑并進,在中國畫現代化的探索中,最終抵達“去分別心”的藝術境界。在他看來,藝術的真諦是人性的自我完善。在他的畫筆下,藝術不再是情緒的宣泄,而是將修為與智慧轉化為繪畫語言,讓每一個觀者都能從中照見自己 “向著那個干凈自由的世界,哪怕挪一寸也歡喜。”

西岸藝術與設計博覽會 2025年11月13日 - 16日 西岸國際會展中心 (中國·上海)

當徐善循的“草木灰線”“鴻蒙”“煙花”“眾生結界”系列與水彩作品齊聚西岸藝術博覽會,這場展覽便成了窺探其藝術世界的窗口。徐善循的繪畫,從不是單純的視覺表達,而是以筆墨為舟、哲思為楫的精神漫游——他偏愛草木灰、水墨等兼具自然性與東方氣質的媒介,將禪宗“空寂”與中國哲學“天人合一”的內核藏進線條與色彩;從早年深耕人體速寫、捕捉形體氣韻,到后來“化有形為無形”轉向抽象,書法的筆墨韻律始終是其線條的筋骨,讓抽象語言脫離冰冷的形式,始終帶著生命的溫度。

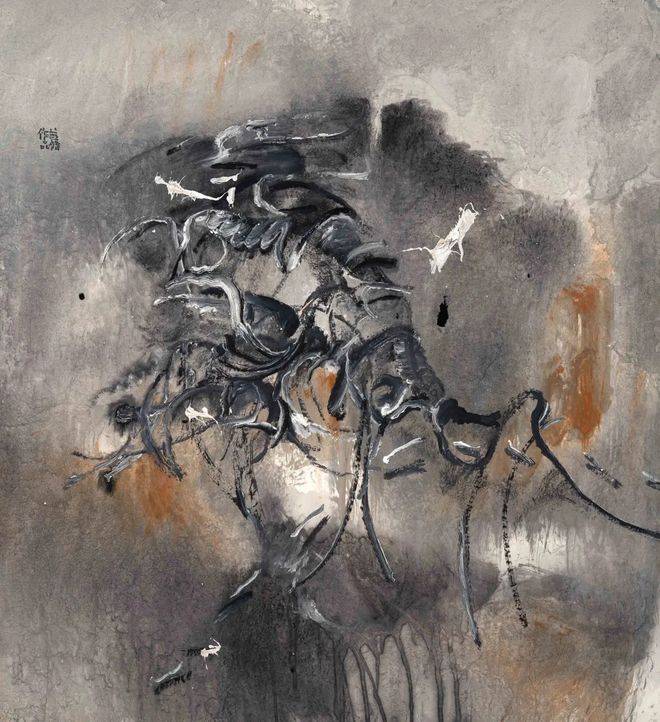

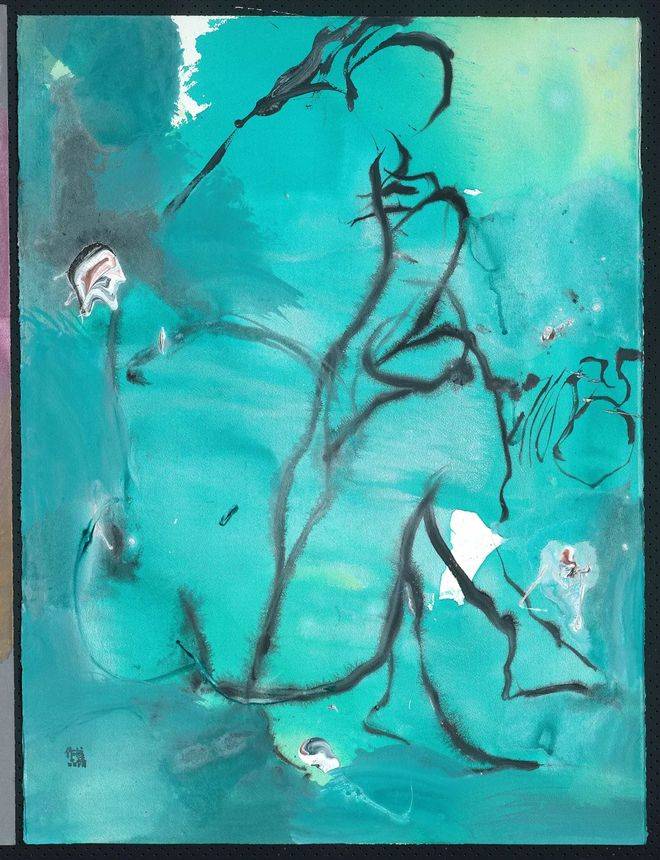

不生不滅 西岸藝博會墨谷畫廊帶來的徐善循個展,最先觸動觀者的或許是“草木灰線”系列。

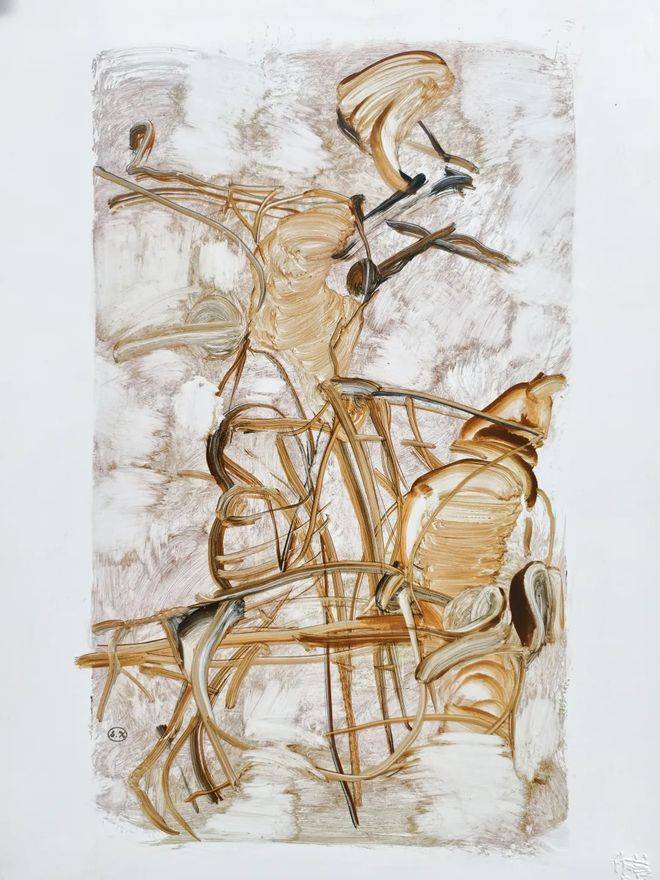

徐善循 草木灰線系列 2024年作 水墨 丙烯 89X96cm 他沒有炫技,盡管他技法純熟,而是通過作品內在透出一種沉靜的震撼,勾勒的線條仿佛生命寂滅后的遺存,卻在紙面上流轉著鮮活的氣息。部分線條滯緩沉凝,如禪者靜坐觀心,連時光都似隨之放緩;另有線條靈動飄逸,若流云渡谷,無拘無束間透著“應無所住”的自在。

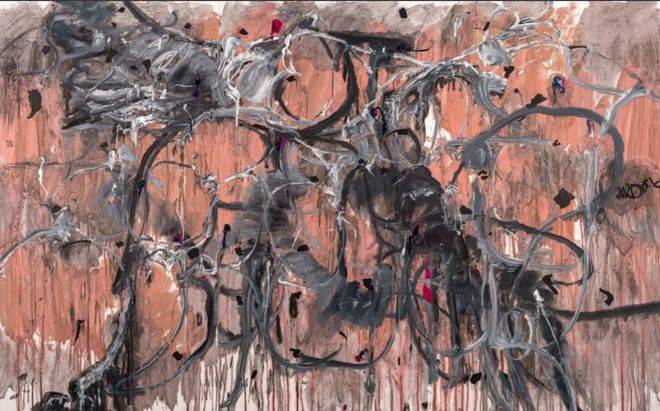

徐善循 草木灰線系列 2024年作 水墨 丙烯 紅土 89X96cm 草木灰在宣紙與丙烯基底上的暈染,恰似達摩面壁留影的隱喻——非“有”非“無”,在虛實之間勾勒出精神的輪廓。從草木生長到寂滅成灰,是物質的輪回;從灰線顯形到漸次淡去,是精神的顯隱。物質的消亡最終轉化為精神的留存,這正是“色即是空”最直觀的視覺表達。

徐善循 草木灰線系列 2024年作 水墨 丙烯 89X96cm 徐善循對草木灰的材料選擇,對水墨語言的繼承和重構,對東西方哲學的融匯突破,藏著對藝術語言的深刻考量。他既未被傳統水墨的程式所縛,也未陷入西方抽象的情感宣泄。草木灰兼具水墨的溫潤與油彩的厚重,卻又跳出二者的局限,以“中觀”之姿暗合禪宗“不執兩邊”的智慧。當灰線與水墨底色相融,線條的 “實”與氣息的“虛”互為表里——骨為線立,韻隨氣生,恰如六祖慧能“本來無一物”的偈語,于空無之中生長出萬千氣象。

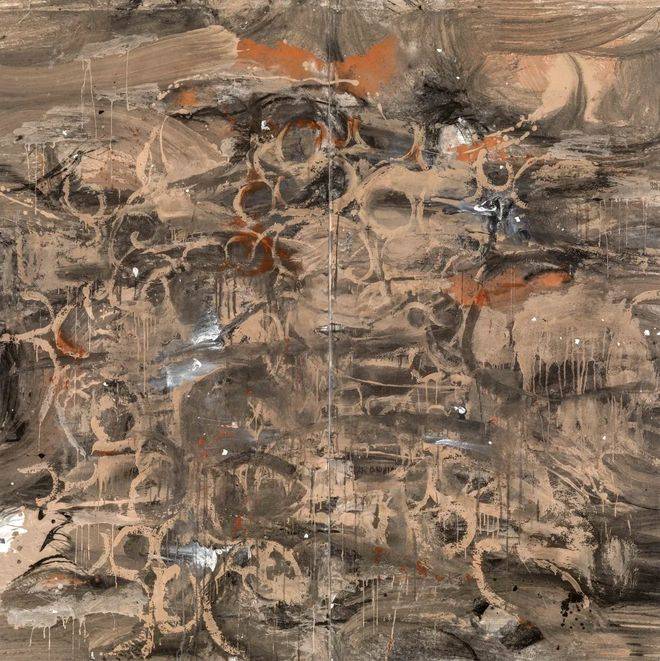

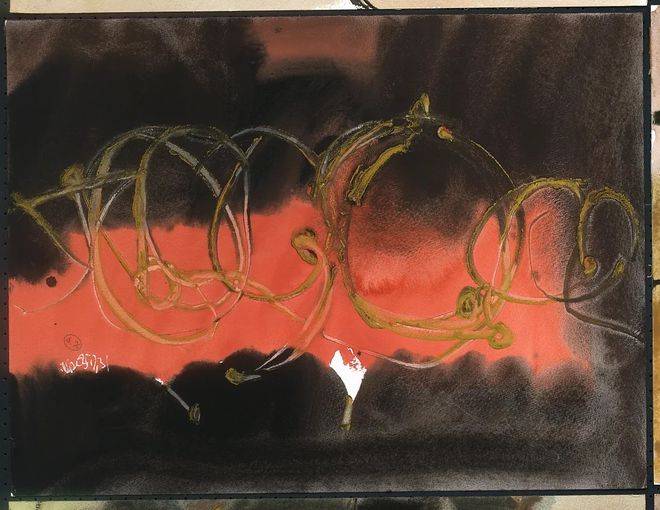

徐善循 鴻蒙系列 2024年作 水墨 丙烯 紅土 銀粉 244X244cm “鴻蒙” 系列則構建出宇宙初蒙的蒼茫意境。徐善循以濃墨鋪就基底,丙烯滴灑的星點如混沌中的微光,線條則如天地初分的經緯,在無象中勾勒出秩序的端倪。畫面雖無具象物象,卻能讓人感知到“道生一,一生二”的演化節律——濃墨處是未分的元氣,淡灰處是上升的清氣,色與線的交織暗合《道德經》“萬物負陰而抱陽”的宇宙觀。 這種無象之象或許也是“不立文字”的視覺轉譯。摒棄具象描摹,方能直抵藝術的本源,正如青原行思“見山非山”的第三重境界,“鴻蒙”所呈現的,正是剝離表象后,內心與天地共振的清明。

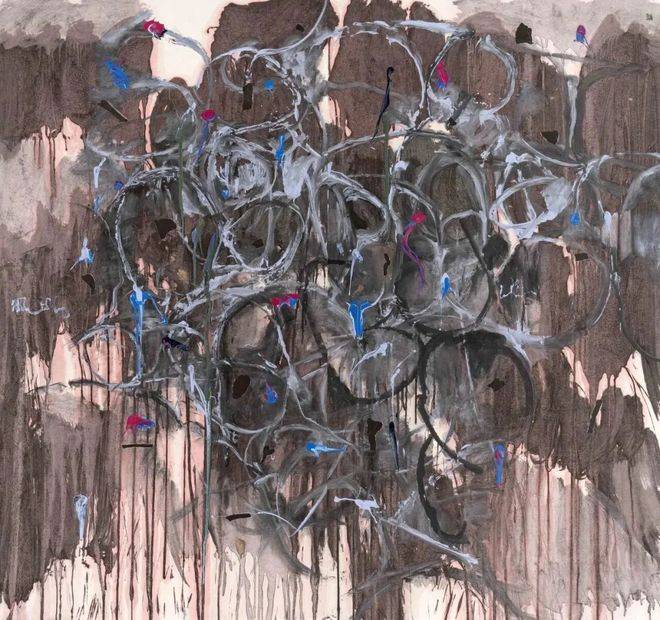

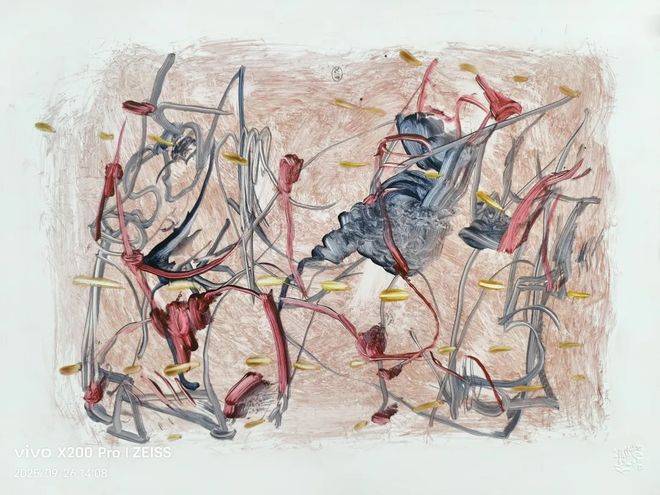

徐善循 煙花系列 2025年作 水墨 丙烯 草木灰 90 × 98 cm

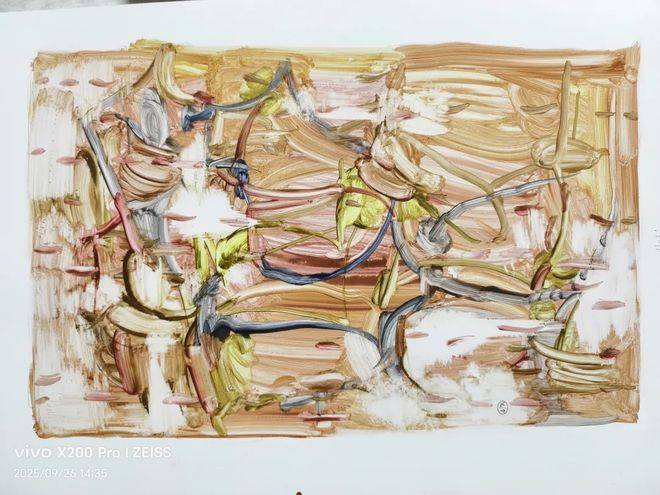

徐善循 煙花系列 2025年作 水墨 丙烯 草木灰 180 × 190 cm “煙花”系列與“鴻蒙”形成奇妙的對話:若說前者是時間的起點,后者便是時間的終章與重生。徐善循以迅疾的線條捕捉煙花綻放的剎那,點染如星火迸濺,在最絢爛處戛然而止,留白如無垠夜空,承托著轉瞬即逝的璀璨。

徐善循煙花系列作品 煙花的熾烈與虛空的靜默形成張力,既暗合“諸行無常”的佛理,又詮釋著“剎那即永恒”的哲思。凝視那些有弧度的線條彼此交匯再分散,構成獨特張力,在另一重空間又漸趨消散,也許會體悟到生命如露亦如電的短暫,而留白處的“無”,恰恰容納了所有關于“有”的想象與記憶。

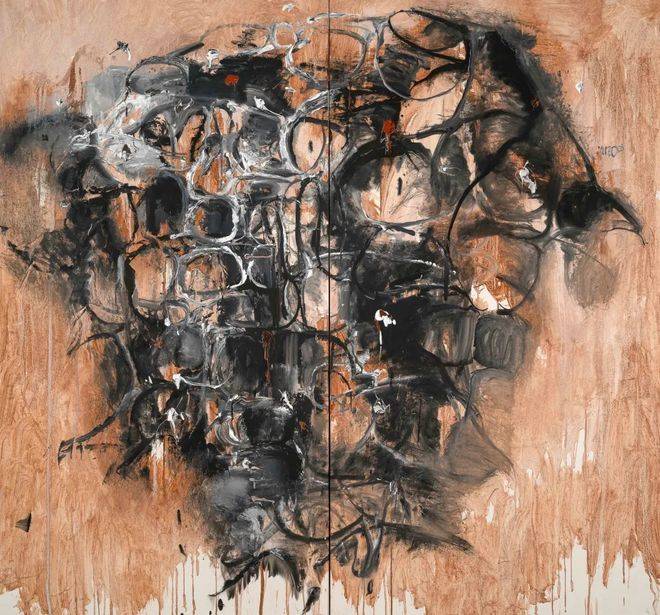

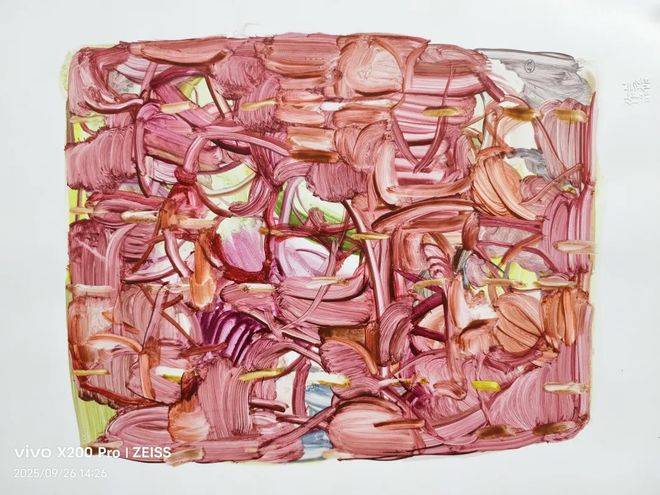

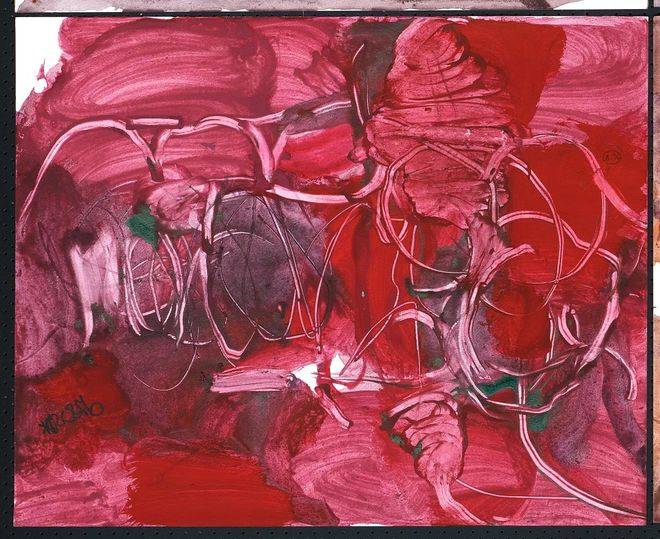

徐善循 眾生結界系列 2025年作 水墨 丙烯 紅土 草木灰 180 × 193 cm “眾生結界”以宣紙、水墨與丙烯的疊合,構建出半透明的視覺屏障。線條交織成圍合卻開放的空間,似隔非隔,若即若離,恰是“自他不二”,每個生命都是獨立的“結界”,卻在氣息流轉中彼此聯結,無分你我。這一表達或許源于藝術家對“萬物一體”的長期探索:早年他曾將人體與山脈疊合入畫,以透明感打破形的邊界;如今“眾生結界”則更進一步,以抽象線條消解具象桎梏,那些交錯的灰線既是個體的邊界,亦是眾生的紐帶,暗合圓融智慧。

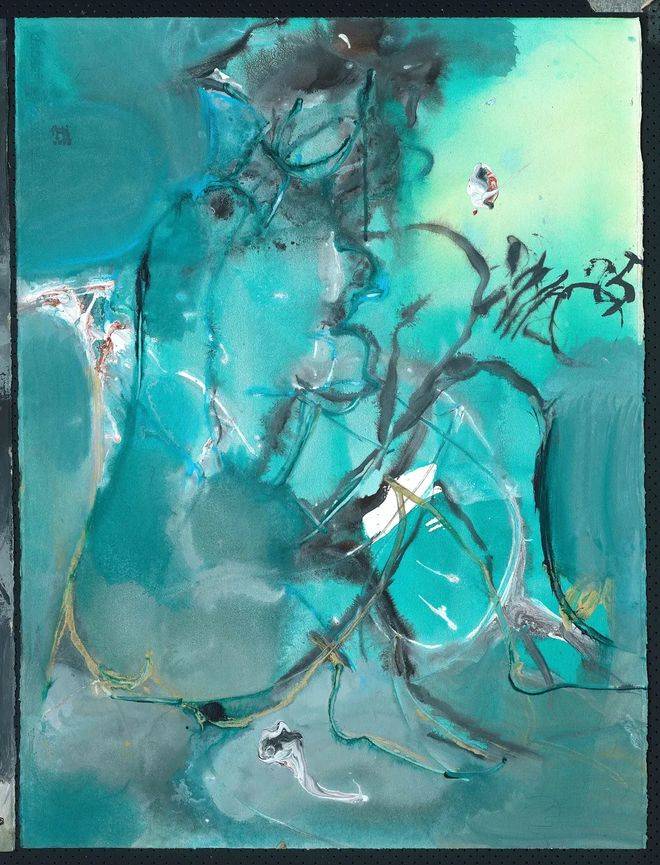

徐善循 水彩 2025年作 76 × 52 cm 徐善循的水彩作品也如一條隱秘的線索,水與色的暈染無固定輪廓,恰似心念的流轉無有定形,氤氳如初起的妄念,沉淀若執著的凝滯,這種“隨物賦形”的創作,或許承襲了文人畫“寫意”傳統,又剝離了物象的束縛,專注于心念的痕跡。無需刻意雕琢,只需將內心的真實軌跡落于紙上,便已是藝術的本真。

徐善循水彩系列作品 物形心象 徐善循的抽象探索,并非憑空而來,而是建立在對“有形”的深度洞察之上。他曾進行大量速寫實踐,那些速寫并非對輪廓的機械摹寫,而是對形體動態、結構張力與內在氣息的精微捕捉——他在筆尖下反復琢磨肌肉的起伏、骨骼的支撐,卻始終不滿足于“形似”,而是追求“形”背后的“神”與“氣”。

徐善循 水彩人體 57 × 75 cm 正是這些海量的實踐,為他的轉型奠定了根基。當他將速寫中對“形”的理解融入創作,逐漸發現:形的韻律、生命的氣息可凝結為線條起伏和色彩暈染。他有意識地“化有形為無形”,將人體的結構感、動態感提煉為抽象的線條語言,讓曾經依托于人體的“氣”,在無象的畫面中獲得更自由的表達。這種從“描形” 到 “寫意”的躍遷,讓他的抽象作品始終帶著對“生命”的溫度,而非冰冷的形式游戲。

徐善循 水彩人體 57 × 75 cm 支撐這一躍遷的,還有他對中國書法的深耕與對中國哲學的通透理解。在書法研習中,他深諳中鋒用筆的沉穩、提按轉折的韻律——楷書的嚴謹讓他的線條有“骨”,行草的靈動讓他的線條有“韻”,那些草木灰線的疾緩、枯潤、濃淡,實則是書法筆墨精神的當代轉譯。他曾說,書法的“書寫性”是線條的生命,這讓他的抽象語言區別于西方抽象的幾何理性,始終帶著東方藝術的“呼吸感”。與此同時,中國哲學的整體觀為他的創新提供了思想內核:“道法自然”的理念,讓他在材料選擇上更加多元開放,任運自如,尊重材料的本真屬性;“中庸”

徐善循 水彩 2025年作 76 × 52 cm 與此同時,中國哲學的整體觀為他的創新提供了思想內核:“道法自然”的理念,讓他在材料選擇上更加多元開放,任運自如,尊重材料的本真屬性;“中庸”的智慧得以在中西藝術語言間找到平衡,不偏不倚;“明心見性”的追求,則讓他的創作始終指向內心的真實。正是書法的筆墨根基與哲學的思想滋養,讓他的抽象探索既有技術的厚度,又有精神的深度,最終形成獨樹一幟的“心象繪畫”。 心象立宗 徐善循提出的“心象繪畫”并非概念的堆砌,而是為中國當代藝術提供了一條根植于東方文化的路徑。西方抽象或側重情感宣泄,或強調理性建構,而他的抽象則是“抒情與寫意的共生”,線條的疾緩藏著心緒的起伏,空間的深淺映著心境的遠近。

徐善循 水彩系列 40 × 50 cm 他將書法的“書寫性”融入抽象線條,讓每一筆都帶著生命的溫度;以草木灰、水墨等東方材料為媒介,讓抽象藝術承載起中國哲學的意境。當西方抽象有時陷入形式游戲的困局時,他證明,抽象藝術可以不脫離“道”的維度,東方文化能生發出屬于自身文化系統的抽象語言。

徐善循 水彩系列 48 × 35 cm 徐善循對傳統的態度始終帶著清醒的自覺。他不將水墨視為古董,在提煉寫意精神與筆墨內核的同時,與當代藝術語言進行有機融合。他的創作軌跡清晰地展現出“從師法自然到師法本心”的升華。水墨的溫潤與丙烯的冷峻在他筆下和諧共生,傳統的筆墨與當代的觀念相互滋養,讓水墨的“寫意”精神在當代語境中煥發生機。

徐善循 煙花系列 2025年作 水墨 丙烯 草木灰 284 × 175 cm 在當代藝術常被“潮流”裹挾的當下,徐善循始終堅守藝術的本質。他的作品不迎合熱點,不追逐喧嘩,而是以沉靜的姿態叩問“存在”的意義,在物質豐裕卻精神焦慮的時代,如何通過藝術安頓心靈。

徐善循 煙花系列 2025年作 水墨 丙烯 草木灰 90 × 98 cm 他的答案藏在每一幅作品中:草木灰線的枯寂里藏著生機,“鴻蒙”的混沌中藏著秩序,“煙花”的剎那間藏著永恒。這些作品不是逃避現實的“烏托邦”,而是為浮躁日常提供的“靜修地”。當觀者站在畫前,凝視那些帶著呼吸感的線條與留白,內心的焦慮便會漸漸消解,獲得與自我對話的空間。

徐善循 草木灰線系列 2024年作 水墨 丙烯 紅土 89 × 96 cm 徐善循的西岸藝博會個展,與其說是一場展覽,不如說是一次精神的對話。站在 “草木灰線”前,可感枯寂中的沉靜;凝視“鴻蒙”,能觸混沌中的秩序;品讀 “煙花”,可悟剎那中的永恒。他用40年的藝術實踐證明:藝術是自我與“道”的踐行,更是證道之途。 「明藝術」創始人、執行董事陳奕名 撰 2025年11月10日 |