|

|

“他用麻布袋包住了世界”:馬哈馬如何重塑當代藝術的邊界?易卜拉欣·馬哈馬 Ibrahim Mahama

藝術家肖像,圖片由Berggruen Arts & Culture / Palazzo Diedo 提供,攝影:Massimo Pistore Ibrahim Mahama’s portrait,Courtesy of Berggruen Arts & Culture / Palazzo Diedo, Photo by Massimo Pistore 加納藝術家易卜拉欣·馬哈馬(Ibrahim Mahama)生于1987年,是當代非洲藝術界最具國際影響力的藝術家之一。他以巨型裝置作品而聞名,以回收材料——尤其是曾用于運輸可可、煤炭與糧食的舊麻布袋為基礎,展開對全球貿易體系、殖民歷史、物質遷移與資本流動的深刻批判。這些麻布袋產自東南亞,后被加納可可局引入,完成其官方用途后,又被廣泛地流通于加納市場,被用以運輸各種商品,在粗糲的表面上留下物主的姓名、印記與行跡,成為城市肌理的另一種“皮膚”。

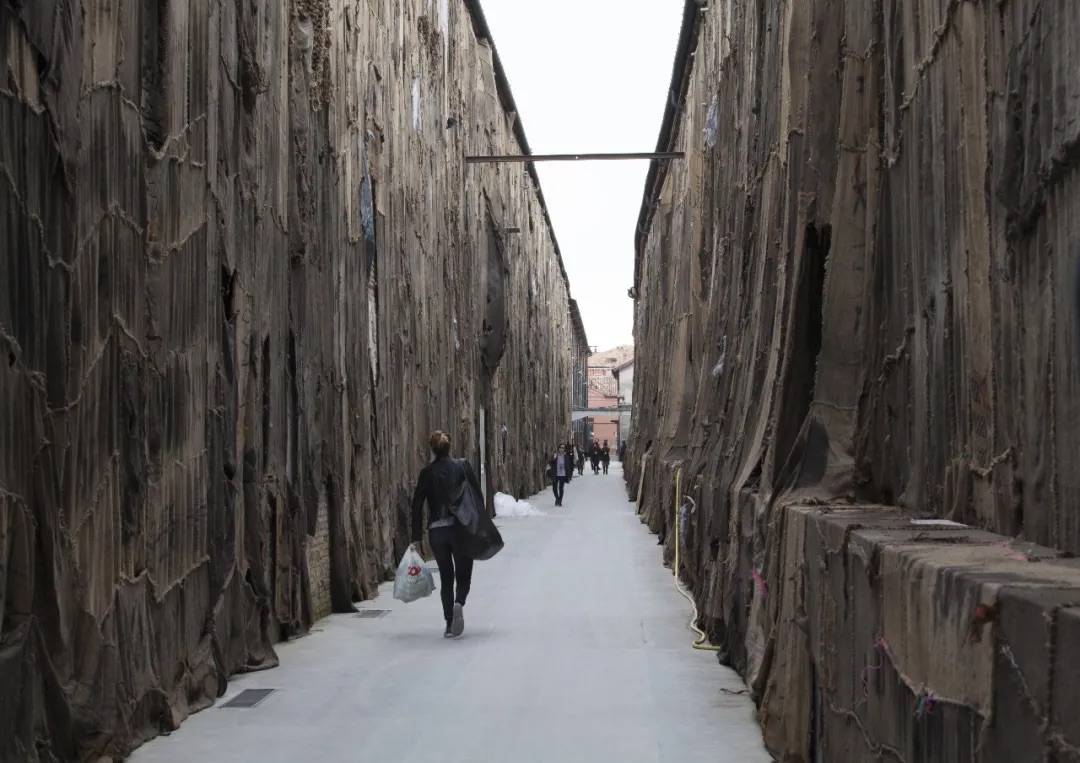

《界線之外》,第56屆威尼斯雙年展,意大利威尼斯,2015年 © APALAZZOGALLERY Out of Bounds, 56th Biennale di Venezia, Venice, Italy, 2015 © APALAZZOGALLERY 自2018年以來,馬哈馬持續深化其圍繞商品流通、全球化、經濟歷史與后殖民物質文化的藝術探索。他判性地審視了加納獨立后的遺留問題、商品經濟的剝削機制以及全球經濟系統中的結構性不平等,在視覺震撼與思想深度之間建立共鳴,促使觀眾思考歷史、勞動與社會結構之間的關系。

《埃爾多拉瑪》,里爾3000藝術節,三郵局文化中心,法國里爾,2019年 © APALAZZOGALLERY Eldorama, Tri Postal 3000, Lille, France, 2019 © APALAZZOGALLERY 在馬哈馬的創作中,合作是不可或缺的過程。他常與加納北部的手工業者與社區居民協作,尤其是那些因社會結構性問題而難以獲得就業機會的人們。這種協作不僅限于手工勞動,更關乎相互信任的建立與觀念的共享,協作者們常常在貿易、經濟等理論維度上為他提供觀察視角與洞見。

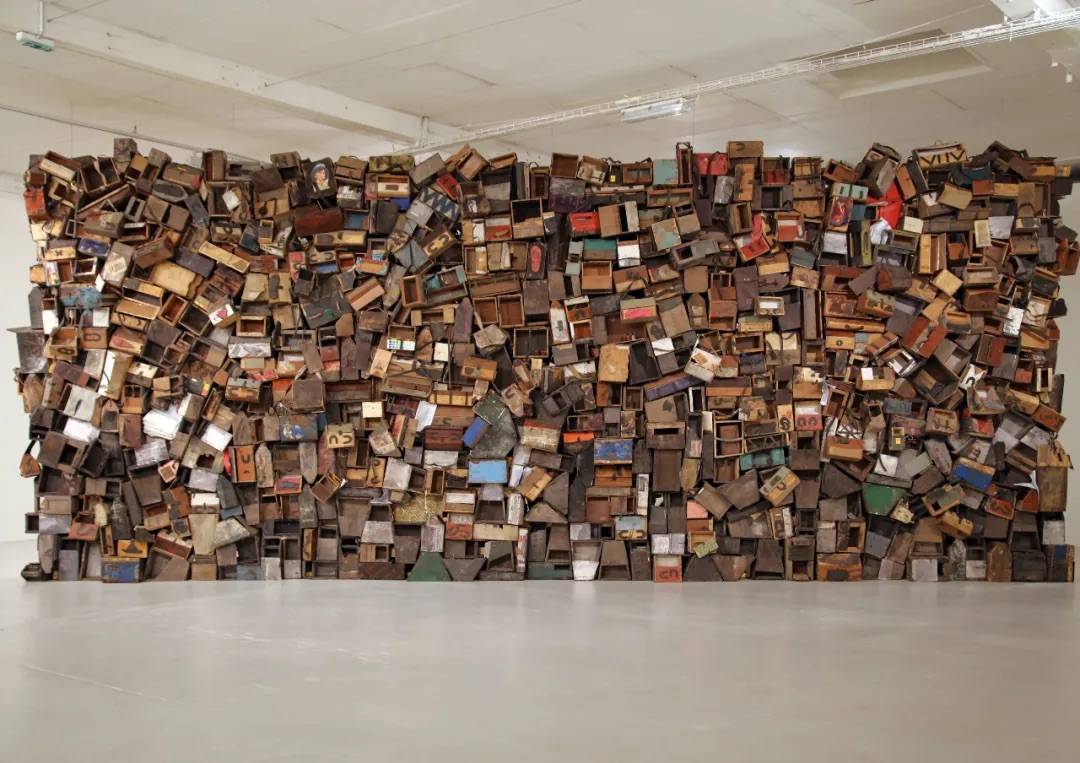

《遷移》,奧斯納布呂克美術館,德國奧斯納布呂克,2023年 © APALAZZOGALLERY TRANSFER(S), Kunsthalle Osnabrueck, Osnabrueck, Germany, 2023 © APALAZZOGALLERY 馬哈馬將其創作過程形容為一種“時間旅行”——通過材料的收集與重構,生成全新的敘事結構,與社會歷史展開對話。他的作品常涉及殖民與后殖民烏托邦的殘余,聚焦材料、社會與空間之間關系的崩解。他標志性的材料包括黃麻袋、木材與工業廢料,這些元素承載著“歷史的重量”,同時也體現了個體與集體在現實中所承受的肉身之重。在2023年的作品《幽靈議會》(Parliament of Ghosts)中,馬哈馬通過廢棄火車座椅、舊軌道鐵件、殘損窗框等元素,重構加納獨立以來政治空間與集體意識的殘片。裝置如同一個沉默的劇場,將觀者置于殖民制度解體后的回聲中,回望未竟的現代化烏托邦與歷史沉積的矛盾結構。

《幽靈議會——未來實驗室》,第18屆威尼斯雙年展國際建筑展,意大利威尼斯,2023 年 © APALAZZOGALLERY Parliament of Ghosts - The Laboratory of the Future, 18th International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia, curated by Lesley Lokko, Venice, Italy, 2023 © APALAZZOGALLERY 2025年,馬哈馬在瑞士伯爾尼藝術館(Kunsthalle Bern)完成了一個大型裝置項目。這一作品延續了他以包裹建筑體為方法的實踐,呼應了克里斯托與珍妮-克勞德(Christo and Jeanne-Claude)于1968年曾對該建筑實施的歷史性包裹行為,但更進一步地觸及藝術機構的制度史與歐洲中心主義話語的批判。他強調,此類作品并非關于“美學的轉化”,而是社會性的實踐,關乎勞作、遷徙與經濟交換所構成的現實秩序。正如他所言:“我感興趣的,是為生活本身而創作的藝術。”

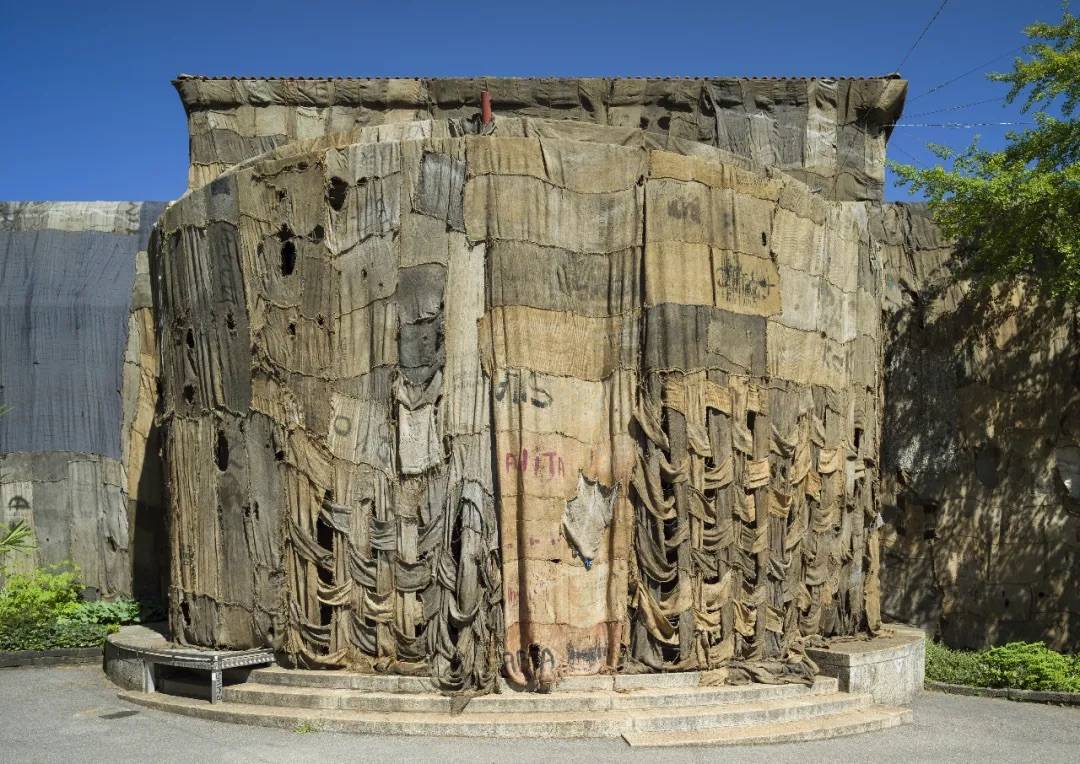

伯爾尼美術館,伯爾尼,瑞士,2025年 © APALAZZOGALLERY Kunsthalle Bern, Bern, Switzerland, 2025 © APALAZZOGALLERY 馬哈馬的作品曾在米蘭、慕尼黑、紐約、卡塞爾、威尼斯等地引發激烈討論,他被譽為“垃圾場的烏托邦構建者”,也被視為非洲當代藝術的新聲音。2019年的米蘭項目中,他對地標性建筑的改造激發了公眾對于“什么是藝術”的熱烈討論。他本人也明確表示,其目標是“將藝術空間去等級化”,并挑戰當代藝術世界中的權力失衡。

《朋友》,尼古拉·特魯薩迪基金會,威尼斯門兩側收費站,意大利米蘭,2019年 © APALAZZOGALLERY A Friend, Fondazione Nicola Trussardi, Castelli Daziari, Porta Venezia, Milano, Italy, 2019 © APALAZZOGALLERY 除了藝術創作,馬哈馬同樣致力于建立一種去等級化的藝術生態。自2019年起,他在加納塔馬利創立了多個由藝術家主導的文化平臺,包括薩凡納當代藝術中心(SCCA Tamale)、紅土工作室與駐留中心(Red Clay),以及由谷倉改造的恩克魯瑪·沃里尼教育空間(Nkrumah Volini)。他將藝術作品所得的資本視為作品的一部分,并用于推動教育與文化基礎設施的建立,借此對資本邏輯發起“自我否定式”的批判與轉換。 2024年,馬哈馬獲得了首屆由迪亞藝術基金會(Dia Art Foundation)設立的“山姆·吉列姆獎”(Sam Gilliam Award);2025年,他獲得了巴塞爾藝術的“杰出藝術家獎”。他的藝術項目也正在全球多個美術館與雙年展中展出,不僅作為藝術表達,更作為一種激進的社會介入方式,回應著全球南方在后殖民語境中的發聲與再定位。 據悉,易卜拉欣·馬哈馬將參加2025年第五屆杭州纖維藝術三年展。 藝術家簡介 易卜拉欣·馬哈馬于1987年生于加納塔馬利,現工作生活于阿克拉與塔馬利,是當代非洲藝術的重要代表人物之一。他于2013年畢業于加納庫馬西科技大學藝術學院,主修繪畫與雕塑。馬哈馬曾多次受邀參加國際重要展覽,包括第56屆、第58屆和第60屆威尼斯雙年展(2015、2019、2024)、第18屆威尼斯建筑雙年展(2023)、第35屆圣保羅雙年展(2023)、第22屆悉尼雙年展(2020)、第6屆盧本巴希雙年展(2019)、第14屆卡塞爾文獻展(2017)、第1屆馬耳他藝術雙年展(2024)等。近年來舉辦的重要機構個展包括伯爾尼藝術館(2025)、奧斯納布呂克美術館(2023)、愛丁堡Fruitmarket畫廊(2024)、倫敦巴比肯藝術中心(2023–2024)、Mönchehaus美術館(2024)、南特盧瓦爾河地區藝術博物館(2022)、IMMA都柏林(2021)等。他的作品被全球眾多機構收藏,包括巴黎蓬皮杜中心、華盛頓國家美術館、奧斯陸阿斯特魯普·費恩利美術館、洛杉磯郡藝術博物館、圣保羅伊納霍廷當代藝術中心、上海龍美術館與龍越基金會、K11藝術基金會、紐約哈萊姆工作室博物館、曼徹斯特惠特沃斯美術館等。他曾獲得多項國際獎項與認可,包括2025年巴塞爾藝術的“杰出藝術家獎”、2024年迪亞藝術基金會首屆“山姆·吉利亞姆獎”、2021年皮諾·帕斯卡利獎、2020年克勞斯親王獎、2017年“下一代藝術獎”入圍獎等,并參與了DAAD柏林藝術家駐留計劃(2017–2028)與阿姆斯特丹克勞斯親王駐地項目(2020)。 |