|

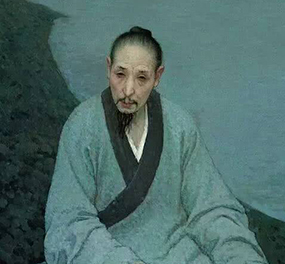

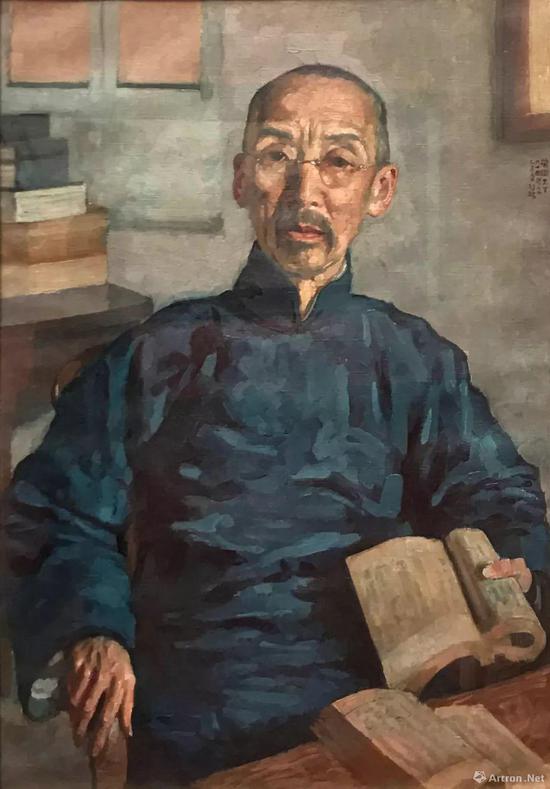

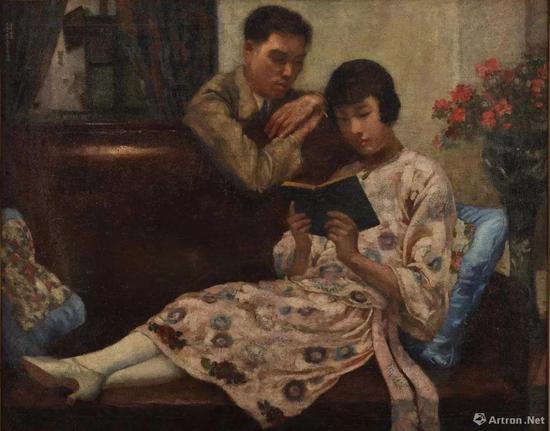

徐悲鴻:為恩人作畫以報提攜之情在徐悲鴻的藝術人生歷程中,對幫助提攜過自己的人,他始終懷抱滴水之恩當涌泉相報的思想去對待,一個人的品質和修養往往在這上面體現得淋漓盡致。 徐悲鴻對國家民族做出的無私貢獻,也正是由于當年國家貧困時,還官費供他去法國求學,因此他以生命圖報之。作為一個畫家,徐悲鴻所能報國的方式,就是在抗戰時期辦畫展,將義賣的款項全部捐獻國家以及最后將自己全部作品和收藏無償地捐給國家。作為一個杰出的美術教育家,他一生致力于“復興中國藝術”,為國家培養藝術人才。而對幫助過自己的人,他的報恩方式便是為恩人們畫肖像。他曾畫過傅增湘、黃警頑、黃震之等。  《傅增湘像》 布面油彩 70×49cm 1935年 中國國家圖書館藏 《傅增湘像》 布面油彩 70×49cm 1935年 中國國家圖書館藏在中國近代教育史上,傅增湘(1872—1949)的名字不可或缺。他是近代著名的教育家、藏書家、版本目錄學家、考古學家。曾任民國教育總長、故宮博物院圖書館館長。他思想開明,力主教育救國,在他的任內倡導國語拼音的實施,主持向歐洲派遣留學生。 傅增湘任教育總長時,徐悲鴻正在努力爭取公費出國學習繪畫藝術。為爭取公費留法,在當時北大校長蔡元培的推薦下,徐悲鴻帶著自己的作品拜訪了傅增湘。傅增湘與徐悲鴻兩人本不相識,傅增湘看了徐的作品后,大加欣賞,傅增湘答應等有留法名額可以給徐悲鴻。可是當時正處于第一次世界大戰期間,出國留學名額暫停。后來,勉強產生的第一批留法公費名單公布了,里邊卻沒有徐悲鴻的名字,原來名額是被別人所擠占。傅增湘得知后氣憤無比,徐悲鴻也認為自己受了愚弄,寫信給傅增湘詢問此事,傅增湘安慰徐悲鴻等第二批名單時再想辦法。 終于在1918年底,第二批公費留法名單公布,徐悲鴻榜上有名。徐悲鴻本以為第一次名額被權勢擠占,又誤解過傅先生,肯定再無希望,名單公布后才明白傅增湘的苦心一片。 1927年,徐悲鴻學成回國。后來,徐悲鴻每次到北平,必會去拜訪傅老先生。  《傅增湘像》 局部 《傅增湘像》 局部徐悲鴻為傅增湘先生畫肖像是在1935年2月即春節期間,徐悲鴻專程北上看望退休家居的傅增湘,花了六天時間為他作畫。畫中的傅增湘面龐清瘦,身著長衫,手執的書卷、身旁堆積的書籍,不僅彰顯著老人的書生本色,更暗示著老人與書的不解之緣。 傅增湘在日記中記下了有關徐悲鴻為他畫像的過程,現節錄于下: “二十九日,下午徐悲鴻來談至5點乃去,此人新周歷法、德、意、俄諸國開畫展,頗轟動。 欲為余寫小像,約定新正初二、三、四日下午來。 除夕,2點后徐悲鴻來為寫炭筆小像,薄暮乃成,神采極似,因作詩一首贈之。 初二,午后徐悲鴻來畫像,薄暮乃去。 初三,下午悲鴻來對寫,近暮乃罷。夜宴徐君于園中,約(蔣)夢麟、(胡)適之同飲10時乃散。 初四,悲鴻來畫像,暮乃去。 初五,徐悲鴻來畫像,一時許,脫稿。” 傅增湘夫人曾對廖靜文說:“傅先生不知送出國去多少人,只有悲鴻不忘先生之情。” 據策展人紅梅副教授介紹,這幅珍藏于中國國家圖書館的這幅徐悲鴻為傅增湘畫的肖像,首次公開在中央美院美術館舉辦的“悲鴻生命——徐悲鴻藝術大展”中展出。此作品表達了傅增湘與徐悲鴻惺惺相惜,知遇感恩的一段往事,時年41歲的徐悲鴻先以炭筆素描,開始為時年64歲的傅增湘繪制肖像,之后接連5次到傅宅中進行繪制工作。僅僅從繪畫過程來看,當時已名揚四海的徐悲鴻對此事何等認真仔細,足見其對傅增湘的報恩之心。  《黃震之像》 布面油彩 84x54cm 1926年 徐悲鴻紀念館藏 《黃震之像》 布面油彩 84x54cm 1926年 徐悲鴻紀念館藏黃震之,出生于清末,是吳興的一名商人,平生喜愛書畫,徐悲鴻早年在上海極為困頓之時曾受到黃震之的賞識與幫助。徐悲鴻后曾以“黃扶”為名,以示他對兩個黃姓恩人(黃震之、黃警頑)的感激。  《蜜月》 布面油彩 93x118cm 1925年 徐悲鴻紀念館藏 《蜜月》 布面油彩 93x118cm 1925年 徐悲鴻紀念館藏王震在《徐悲鴻年譜長編》中寫道,“1925年,徐悲鴻時年31歲,經濟來源徹底斷絕,欲從法國回國籌借款項。后經趙頌南介紹結識了黃孟圭,通過黃孟圭推薦,于該年冬季赴新加坡為陳嘉庚等富商畫像,以籌辦生活費用。這幅《蜜月》是徐悲鴻為富商黃天恩、傅季姑新婚夫婦所繪的油畫像” 。    展覽現場 展覽現場來源: 中央美術學院美術館 |